18. Mai 2010 - Vortrag von Dipl.-Ing. Gerhard Hoya

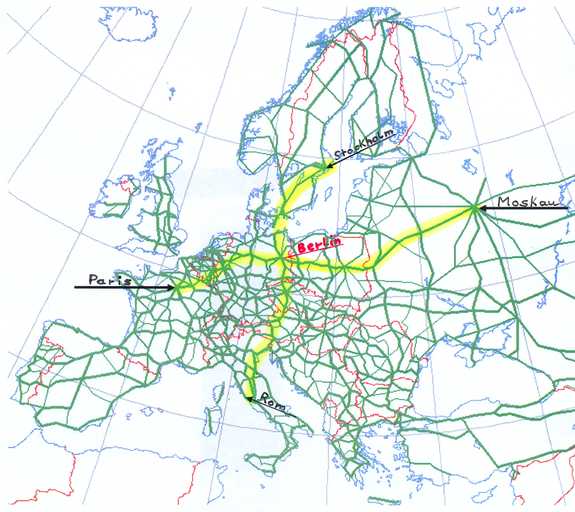

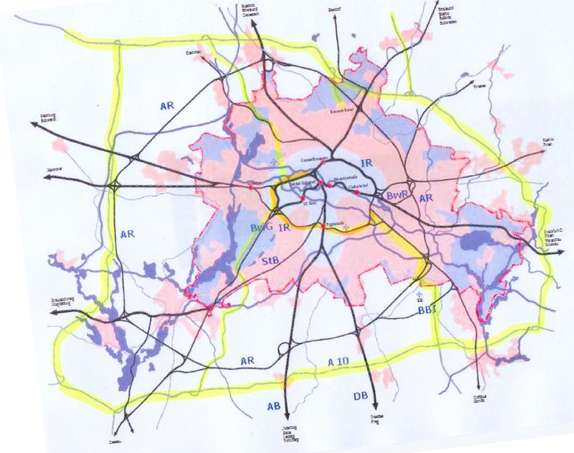

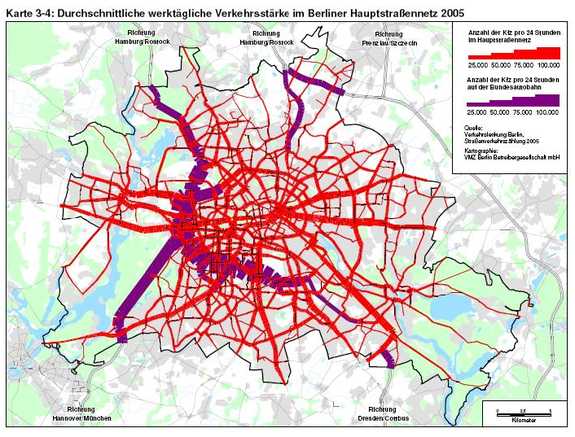

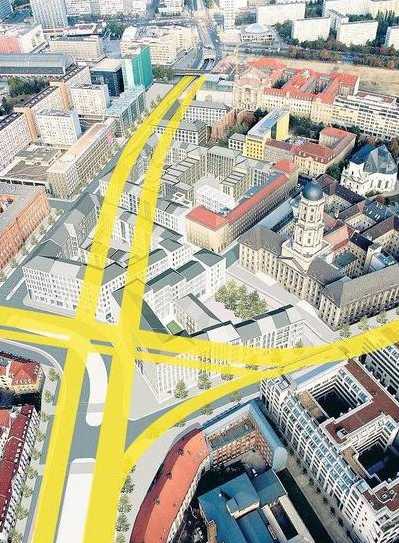

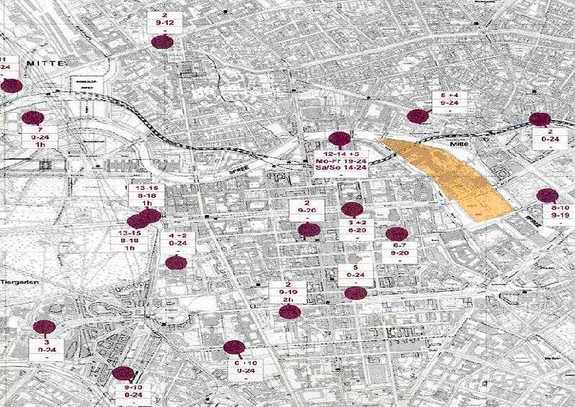

Berlin liegt zentral in Mitteleuropa. Die Verkehrsverbindung zwischen Skandinavien und Italien, sowie zwischen Frankreich und Russland kreuzen sich in Berlin. Diese geografische Lage führt zu einer hohen Verkehrsbelastung des Berliner Straßennetzes und insbesondere der Berliner Mitte. Der stark zunehmende Touristenbusverkehr erfordert ein rasches Handeln des Senates.

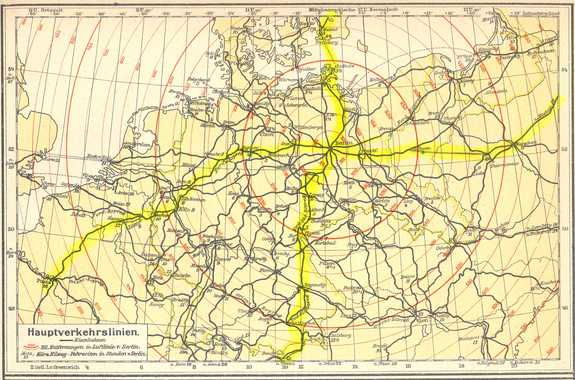

Durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes in der zweiten Hälfte des 19. Jh. entstanden zwei große Verkehrsachsen. Eine in Nord-Süd Richtung zwischen Stockholm und Rom und eine zweite Ost-West-Achse zwischen Paris und Moskau.

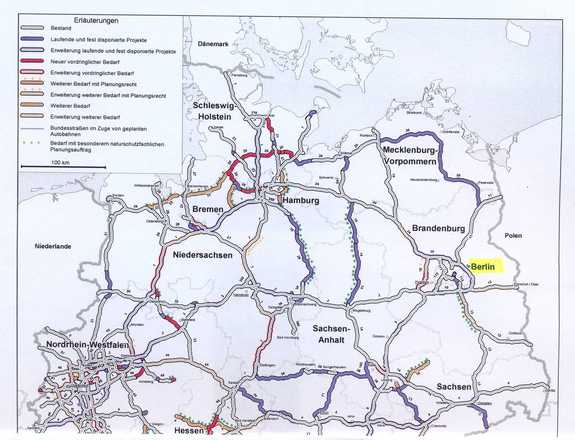

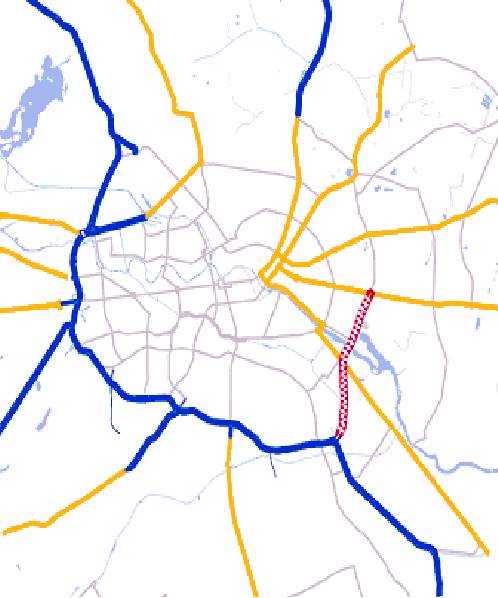

Der Ausbau des Straßennetzes im 20. Jh. folgte den Vorgaben des überregionalen Eisenbahnnetzes. Schon vor dem zweiten Weltkrieg entstanden in Nord-Süd, sowie in West-Ost-Richtung leistungsfähige Schnellstraßen. Während des kalten Krieges wurde der Ausbau des Autobahnnetzes fortgesetzt, jedoch in kleinen lang andauernden Schritten. Der Berliner Autobahnring wurde geschlossen. Die Nordverbindung zur Ostsee wurde hergestellt.

Nach 1990 wurde die Ost-West-Autobahn dreispurig Richtung Westen ausgebaut.

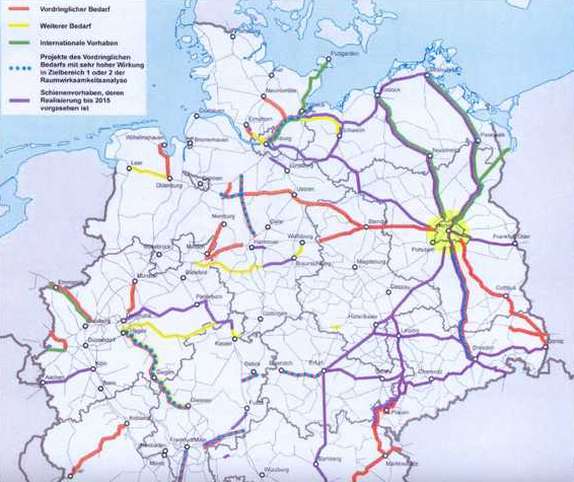

Der Bundesverkehrswegeplan sieht einen zügigen Ausbau der Überregionalen Autobahn- und Eisenbahnlinien vor.

Der äußere Autobahn- und Eisenbahnring werden weiter ausgebaut, beziehungsweise modernisiert. In Nord-Süd-Richtung werden die ankommenden Eisenbahnlinien aus dem Norden, sowie die Linien aus dem Süden erstmals in einem zentralen Hauptbahnhof zusammengeführt und kreuzen die Ost-West Eisenbahnlinie.

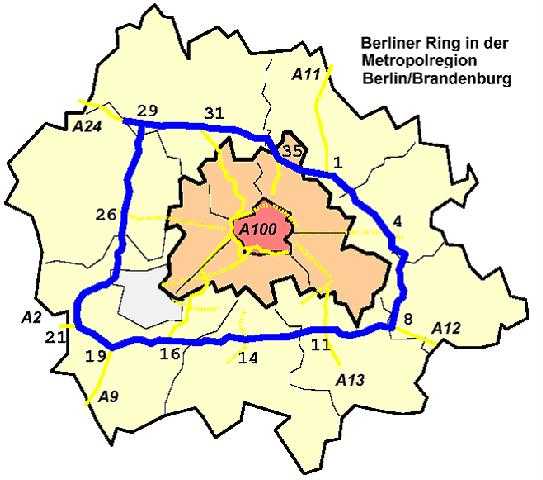

Der äußere Autobahnring führt den überregionalen Straßenverkehr um die Stadt herum.

Der Zielverkehr wird über vier leistungsfähige Autobahnen und mehrere Bundesstraßen in die Mitte geführt,

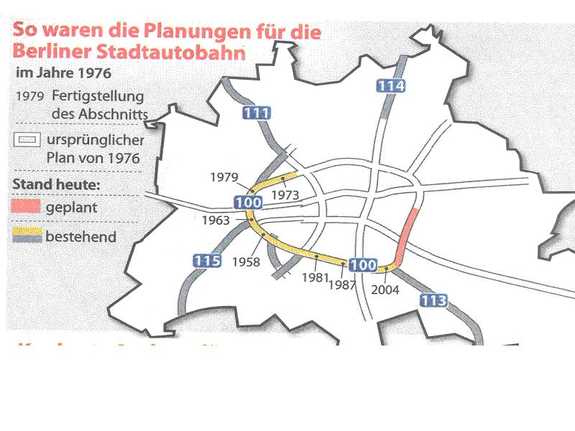

Die Autobahnplanungen aus den 20ger Jahren wurden in den 70ger Jahren wieder aufgegriffen.

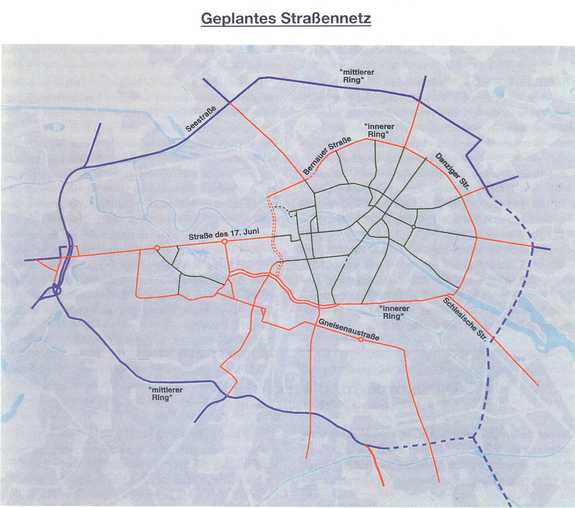

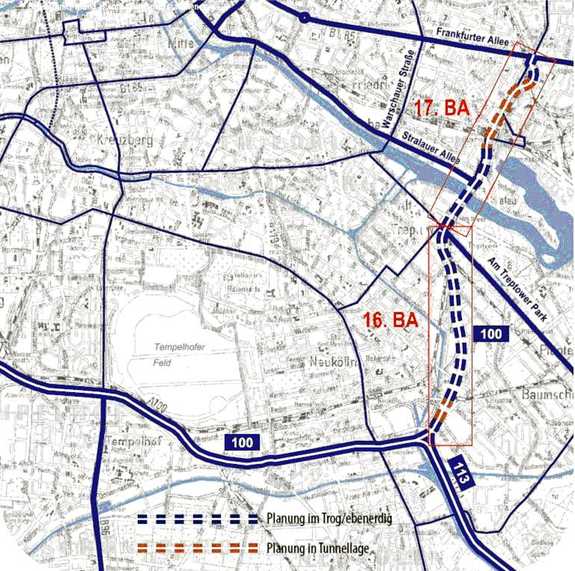

Radialstraßen führen vom äußeren Ring zum mittleren Straßenring. Er wird durch Teile der Stadtautobahn 100 gebildet und setzt sich im Norden als Stadtstraße über die Seestraße / Osloer Straße / Bornholmer Straße / Wisbyer Straße und Ostseestraße – Michelangelostraße fort. Im Süd-Osten ist der Autobahnring bis zum Neuköllner Dreieck verlängert worden. In der Planung befindet sich die Verlängerung im Süd-Osten parallel zur S-Bahn bis zur Frankfurter Allee.

Von dort soll der Ring als Stadtstraße bis zur Storkower Straße verlaufen und mit einem Versatz über die Kniprodestraße geschlossen werden.

Damit bildet der Mittelring die Umfahrung der Innenstadt und dient zu deren Entlastung. Außerdem verteilt er den vom Berliner Ring und den Radialstraßen von und nach Berlin kommenden Fernverkehr.

Um den Durchgangsverkehr aus der Stadtmitte abzuleiten, besteht ein innerer Ring, der dem von Hobrecht geplanten Straßennetz weitgehend entspricht. Er verläuft über Kanaluferstraßen, Skalitzer Straße, Warschauer Straße, Petersburger Straße, Danziger Straße, Eberswalder Straße, Bernauer Straße, Invalidenstraße und zu dem neugebauten Tiergartentunnel. Der innere und der mittlere Ring sind über Radialstraßen miteinander verbunden. Anders als in der oben genannten östlichen Innenstadt fehlt es in der westlichen durch die Stadtstruktur an einem Ringstraßensystem.

Das östliche Straßennetzsystem ist zu ergänzen. Während im Westen der mittlere Autobahnstadtring alle ankommenden Fahrzeuge abfängt, laufen breite Stadtstraßen sternenförmig direkt auf das historische Zentrum zu. Um in der historischen Mitte Straßen zurückbauen zu können, ist die Vollendung des mittleren Ringes erforderlich. Ergänzend sind im Nord-Osten und Süd-Osten tangentiale Verbindungen herzustellen.

Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Der vom Senat aufgestellte Stadtentwicklungsplan Verkehr hat das Ziel, die Wohngebiete und die Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu befreien und so die historische Mitte aufzuwerten. Die Verlängerung der A100 bis zur Frankfurter Allee verknüpft die beiden unterschiedlichen Hauptstraßennetze West und Ost. Es entsteht eine direkte Verbindung zwischen Friedrichshain / Lichtenberg und Neukölln. Der Verkehr wird gebündelt und verteilt sich großräumig um. Der Wirtschaftsverkehr und der Verkehr vom und zum neuen Großflughafen kommen leichter an ihr Ziel. Durchreisende bleiben dem Stadtkern fern.

Die Erweiterung des Stadtringes Richtung Osten sorgt für eine Lärm- und Luftschadstoffentlastung in der historischen Mitte.

In der historischen Mitte wird von den Verkehrsplanern des Senates das Gerüst des Hauptstraßennetzes beibehalten. Es wird weiterhin mit einem sehr erheblichen überörtlichen Ost- West-Verkehr gerechnet.

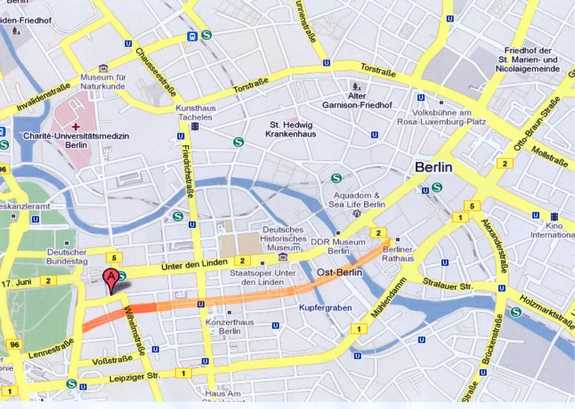

Zur Bewältigung des zu erwartenden Verkehrs wurde die Französische Straße Richtung Westen zur Ebertstraße geöffnet.

Die Verkehrsachse Leipziger Straße / Mühlendamm / Grunerstraße soll auf drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zurückgebaut werden. Dieser geplante Rückbau wird einerseits ohne Ausbau des mittleren Stadtringes zu Verkehrsstauungen führen, andererseits zur Urbanisierung der Altstadt Berlins nicht im ausreichenden Maße beitragen.

Der Straßenzug Spittelmarkt / Petriplatz / Molkenmarkt mit sechs Fahrstreifen und einem 11 m breitem Mittelstreifen für eine Straßenbahn – im Bereich des Petriplatzes eine zusätzliche Verbreiterung des Mittelstreifens für zwei Bahnsteige der Straßenbahn – ist zu breit. Der Petriplatz erhält keine Aufenthaltsqualität und auch keinen Raum für eine kleine Kirche.

Das vom Berliner Senat im April 2009 vorgestellte Verkehrskonzept für die neue Kulturmitte sieht keinerlei bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsanlagen für den Individualverkehr, insbesondere den Reisebusverkehr, vor.

Im Zuge des Umbaus des Gendarmenmarktes sollen die Busse am nördlichen Platzrand, im Zuge der Französischen Straße zum Ein- und Aussteigen halten. Für die Wartezeit wird den Bussen kein Parkplatz zugewiesen.

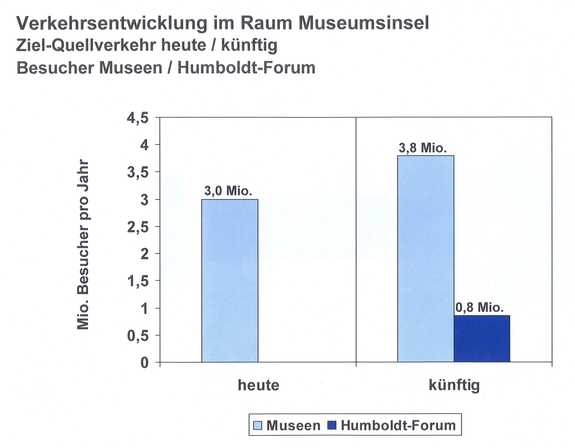

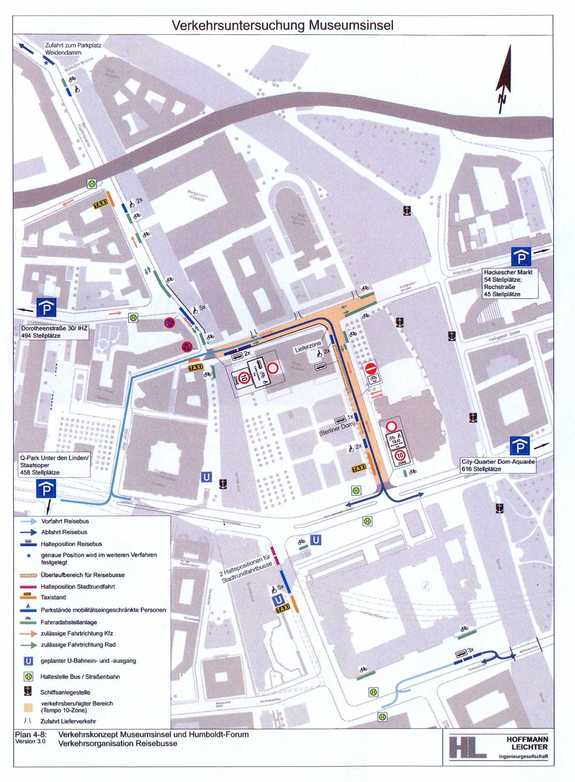

Um die Zu- und Abfahrt der Reisebusse zur Museumsinsel und zum Humboldtforum zu organisieren, hat der Senat ein „Terminal-Konzept" entwickeln lassen.

Nach diesem Konzept fahren die Busse unmittelbar bis zum „Terminal" in der Bodestraße hinter dem Alten Museum, setzen die Besucher dort ab und nehmen dann eine Warteposition an dezentralen Busparkplätzen ein. Moderne Kommunikationstechnologie soll zum Einsatz kommen, um die Busse für einen bestimmten Zeitpunkt der Zufahrt anzumelden, die Zu- und Ausfahrt zu überwachen und über aktuell freie Parkplätze für Busse zu informieren.

Die empfohlenen Parkpositionen werden jedoch nicht freigehalten. Auf Grund der langen Fahrzeiten zwischen Bodestraße, Schlossplatz und der vorgegebenen Parkposition werden die Reisebusse die Parkplätze nicht anfahren und es wird zu einem verstärkten Suchverkehr kommen.

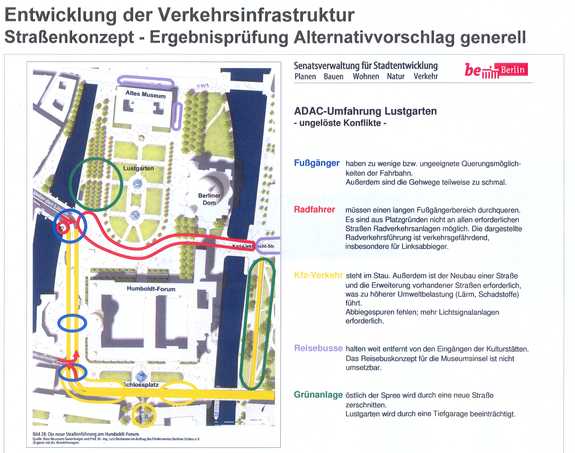

Alternativ schlägt der ADAC eine Umfahrung des Schlosses vor.

Die Fahrstrecke wird wesentlich länger. In den Kreuzungsbereichen entstehen zusätzliche Konflikte. Der Kfz-Verkehr wird vermehrt im Stau stehen. Die Haltepunkte der Reisebusse sind zu weit von den Eingängen der Museen entfernt. Es werden keine Parkflächen für die Reisebusse ausgewiesen.

Schlussfolgerungen

Daraus ergibt sich: Die Aufenthaltsqualität in der historischen Innenstadt ist zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen sind nicht nur organisatorische sondern auch bauliche Maßnahmen erforderlich.

Der Durchgangsverkehr ist durch den Ausbau des Ringstraßen- und Tangentialstraßensystems zu reduzieren.

Zu breite Straßen in der Innenstadt sind zurückzubauen.

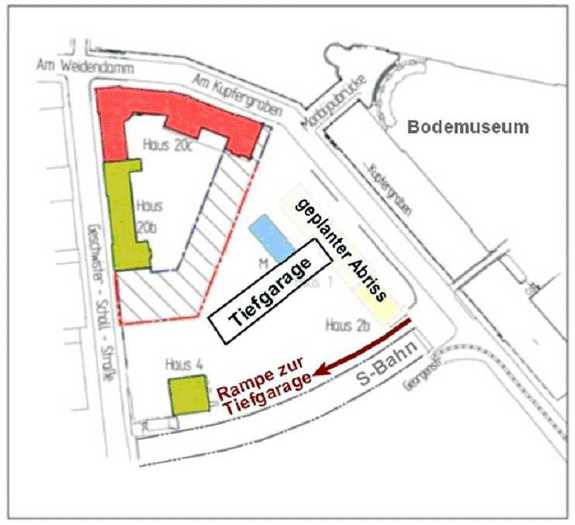

Für den ruhenden Reisebusverkehr sind ortsnah zu den touristischen Standorten Gendarmenmarkt, Museumsinsel und Schloss Parkräume nach Möglichkeit in der zweiten Ebene zu schaffen.

Der ÖPNV (Öffentlicher Personen Nahverkehr), insbesondere U- und S-Bahnen sind zu modernisieren

... und auszubauen.